Outline(概要)

公社は、設立以来60年以上にわたり区市町村と共に土地区画整理事業・都市機能更新事業・下水道事業・資源リサイクル事業・都市づくり支援事業・地域支援事業を通してまちづくりを手がけてきました。現在は、多摩地域に軸足を置きながら東京都全域に事業の幅を広げています。

Foundation(公社の設立経緯)

昭和31年(1956年)に首都圏の秩序ある発展を目的として首都圏整備法が制定されました。当時は、多摩地域においても「スプロール現象(虫食い現象)」が各地で見られ、昭和33年から昭和37年にかけて、八王子市、青梅市、町田市、福生町、羽村町、日野町(当時)が市街地開発区域に指定されました。

一方で良好な生活環境を作り出すには、多額の開発資金や大規模な公共用地等が必要となってきます。そこで、東京都と関係6市町(当時)の出えんにより、都市開発を総合的に実施する専門機関として、昭和36年(1961年)に当公社の前身である財団法人東京都新都市建設公社が誕生しました。

History(公社の沿革)

| 年 | 公社業務の出来事等 | 写真 |

|---|---|---|

昭和36年 (1961年) | 東京都及び八王子、青梅、町田、福生、羽村、日野の6市町の出えんにより、都市開発を総合的に実施する専門機関「財団法人東京都新都市建設公社」として設立 |

|

昭和42年 (1967年) | 首都圏基本計画の改定を契機に、事業区域を設立6市町の区域から多摩地域全域に拡大 |

|

昭和46年 (1971年) | 事業区域を都全域に拡げるとともに、開発調査等の事業も加えて事業範囲を拡大 | |

昭和53年 (1978年) | 事業範囲を、従来の土地区画整理事業、下水道事業のほか、市街地再開発事業にも拡大 | |

平成7年 (1995年) | 公共工事(主に東京都区内)から発生する建設発生土の受け入れと改良土の生産・供給及び普通土の供給を行う東京都建設発生土再利用センターの運営管理事業の実施を開始 |

|

平成12年 (2000年) | 緑豊かな「住環境の創出」と「緑の保全・創出を通した質の高いまちづくりの実現」のための各種助成・普及啓発活動を行う緑化事業の実施を開始 |

|

平成13年 (2001年) | 多摩地区建設発生土再利用事業、まちづくり支援事業(※)の実施を開始 ※まちづくり支援事業: |

|

平成25年 (2013年) | 公益財団法人に移行し、「公益財団法人東京都都市づくり公社」に名称変更 |

|

令和元年 (2019年) | 東京都政策連携団体に指定 | |

令和2年 (2020年) | 都市づくり調査室を設置 | |

令和3年 (2021年) | 公社設立60周年 | |

令和5年 (2023年) | 公益財団法人移行10周年 |

Service(公社の役割)

公社は、都民および関係自治体の皆様の「まちづくりのパートナー」として主に多摩地域の都市基盤整備を中心に、各地方自治体が行う土地区画整理事業、下水道事業を受託し、道路、公園、下水道等の都市の基礎的な社会資本の整備に貢献しています。基盤整備後の総合的まちづくりの実現に貢献するために、安全で災害に強く良好な住環境を備えた住宅地等を供給するとともに、保有土地建物を活用した地域活性化、地域貢献に寄与する事業を展開しています。

また、広域的な下水道維持管理業務や道路整備と一体的に進める沿道まちづくり事業、都の施策である木密地域不燃化10年プロジェクトにも取り組み、まちづくりを多面的に進めることにより、都市基盤整備に関するコーディネーターとしての役割を担っています。

併せて、公社が長年培ってきた専門技術や専門的な知識、ノウハウを活用して、都民が行うまちづくり活動等を支援する都市づくり支援事業も実施しています。

Strength(公社の強み)

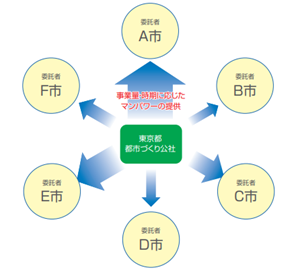

事業の規模・進捗は、都市計画、地域事情や区市町村の状況により、様々に違いがあります。公社は、これら状況の異なる事業を複数の区市町村から受託し、各地域の情報や経験に基づくノウハウを蓄積して、必要な時期に必要なだけの専門的なマンパワーを投入することにより、区市町村の省力化、効率化、事業の迅速・適切な推進を支援します。

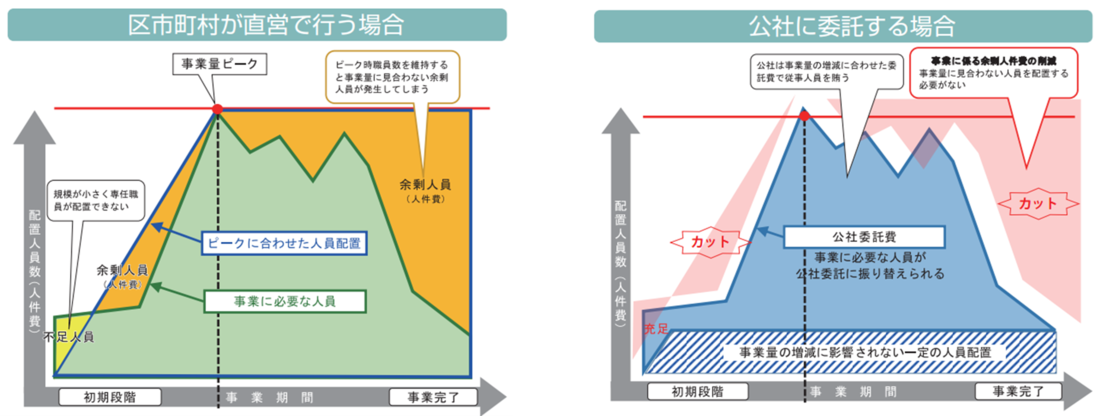

計画的な職員配置ができる

区市町村が事業を施行する際、事業初期段階の調査などが中心の時期には十分な人員配置がなく、一旦本格化すると、今度は事業量に対して人員が余剰状態になったり、また、事業最盛期から終息期には増減しながら終息に向かう事業量に対して余剰の人員を生じてしまいます。そこで、事業執行を公社へ中長期的に委託し、公社が技術やマンパワーを投入することにより、区市町村は事業量の増減に合わせた職員配置や専門職員の育成、組織再編成をする必要がなくなり、人員数を一定に保つことが可能になります。一方、公社は、投入する専門的マンパワーを、他の事業との兼ね合いを考慮しつつ、弾力的に運用します。

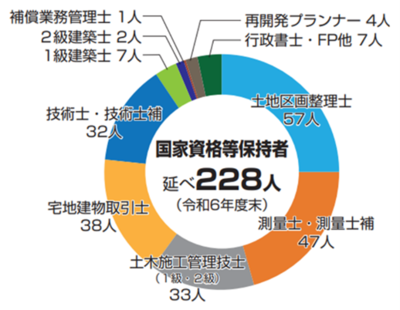

公社の技術力や専門的な知識を活用できる

公社は、事業に係わる計画の作成、換地設計、用地取得や移転補償の交渉、工事に係わる設計・積算や監督をはじめ、事業ごとに多くの専門的な知識や経験、技術力のある職員を擁しており、これらを活かして負託に応えます。例えば、各種検査等のとき、一般的に外注コンサルタントは受検補助に留まり、直接対応は施行者のみで行いますが、公社へ委託した場合は、直接受検に対応することが可能です。さらに、民間コンサルタントでは困難な、計画作成から事業終了までの様々な過程を、公社へワンストップで委託することが可能です。

事業に必要な資金が円滑に調達できる

公社は、国や東京都の補助金及び交付金等の導入のためのノウハウや経験を有しており、補助金等の導入に必要な申請や受け入れなどの事務手続きを行うことができます。また、公社の受託事業では、事業資金の一部の立替や事業用地の先行取得・代行取得も可能です。

公社委託による地域全体のメリット

公社は、東京の安心で快適なまちづくりに精力的に取り組んでいます。その中で、東京という大きなエリアでとらえた場合の公社委託のメリットは、公共事業費の総体的抑制が図られるという点です。複数の委託者(区市町村)へ公社1社が専門的マンパワーを提供することで、委託者が個別に専門人員のための間接費を負担する必要がなくなり、東京都全体として低コストによる行政サービスが行われることになります

地域住民の方々と誠実に向き合うことができる

まちづくりは、説明会や個別相談、お宅への訪問など直接地域の方々と向き合いながら進めていきます。公社はこの機会を大切にし、地域の方々と丁寧に向かい合い、信頼が得られる努力を重ねます。そのような経験に基づくノウハウや技術力を発揮しつつ、事業の目的・意義を前提に取り組むことは、公社が得意とするものです。

Gallery(公社の実績紹介~地域とともに歩んだまちづくりの記録~)

公社の過去の事業の実績を紹介いたします。

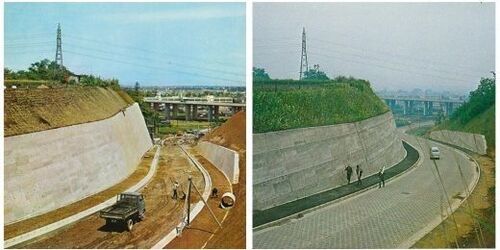

土地区画整理事業(日野市神明上地区)(左:施行前 右:施行後)

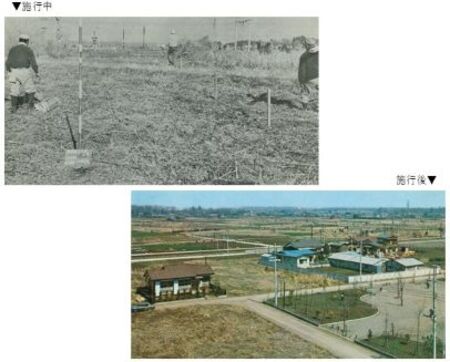

土地区画整理事業(青梅市霞台地区)